„Wir brauchen wache, spürende Menschen,

um den multiplen Krisen unserer Zeit zu begegnen.“

(Heike Pourian – Wenn Wir Wieder Wahrnehmen – Wach und spürend den Krisen unserer Zeit begegnen.)

Die Welt stellt uns täglich vor immense Herausforderungen. In den Medien wimmelt es von erschreckenden Nachrichten: Kriege, Klimakrise, Hunger, Flucht und viele andere Themenbereiche werden uns staccatoartig täglich vor Augen geführt. In sozialen Medien, in Zeitschriften, im Fernsehen. Viele von uns sind es gewohnt, diese Informationen relativ unberührt zur Kenntnis zu nehmen und schaffen es, von schrecklichen Nachrichten direkt auf ihre Lieblingsserie umzuschalten. Manchmal gibt es ein Ereignis, das uns stärker aufwühlt, aber insgesamt sind wir Menschen den ständigen Fluss an herausfordernden Nachrichten so gewohnt, dass er uns nicht mehr aus der Bahn wirft.

Hinzu kommen die eigenen persönlichen Herausforderungen. Beziehungskrisen, Verluste, Traumata, belastende Arbeitssituationen und vieles mehr. Diese sind schwieriger zu verdrängen, denn sie betreffen uns direkt in unserem Alltag. Um diesen zu bewältigen ist Verdrängung ein wichtiger Mechanismus. Würden wir all diese Belastungen ständig und in voller Intensität spüren, dann wären wir nicht alltagsfähig.

Aber es gibt eine Schattenseite dieses Verdrängungsmechanismus: Wir sind bereit, so sehr zu verdrängen, dass wir lieber uns selbst Leid antun, zum Beispiel in Form von Sucht, als uns mit unseren Emotionen zu verbinden und zugleich nehmen wir Schuld und Unrecht, welches Anderen widerfährt, hin und ziehen nicht die notwendigen Konsequenzen, die dieses Unrecht erfordern würde.

Ein offensichtliches Beispiel: Wir alle wissen, wie sehr Tiere leiden, die als zukünftiges Nahrungsmittel auf engstem Raum gehalten werden. Dennoch essen über 90% der Deutschen Fleisch. Ich vermute, nahezu niemandem von diesen 90%, ist das Leid der Tiere egal. Es gelingt ihnen einfach, das Leid zu verdrängen. Das ist die Voraussetzung, um in der Lage zu sein, am Tisch das Steak mit Genuss zu essen. Dabei helfen innere Glaubenssätze wie „Menschen haben schon immer Tiere gegessen“, die aber zum Beispiel die fürchterlichen Haltungsbedingungen der industriellen Massentierhaltung ignorieren.

Dieser Verdrängungsmechanismus lässt sich auf viele Aspekte des Lebens übertragen. Wir fliegen, obwohl wir wissen, wie sehr dies den Klimawandel voran treibt. Wir laufen an einem Obdachlosen vorbei und denken vielleicht so etwas wie „er ist selbst Schuld, er ist ja schließlich Säufer“ und ignorieren das Trauma welches er womöglich mit seiner Sucht zu kompensieren versucht. Wir lesen Nachrichten von gesunkenen Schiffen mit Geflüchteten an Bord und geben den Schleppern die Schuld, statt uns damit auseinanderzusetzen, dass unser Wohlstand auf der Armut anderer Länder basiert und diese Menschen zu uns fliehen und dabei ihr Leben riskieren, weil das Leben in ihren Heimatländern unaushaltbar geworden ist. (Auf der Seite slaveryfootprint.org kannst Du übrigens ausrechnen, wie viele Sklaven für Deinen Lebensstil arbeiten).

Wir bewegen uns täglich in diesem Spannungsfeld. Wären wir bereit, immer zu spüren, was uns und anderen und der Welt schadet, dann wäre der Schmerz immens. Halten wir diese Emotionen jedoch von uns fern, dann sind wir wiederum bereit, Unsägliches hinzunehmen. Ein Zitat aus dem bereits erwähnten Buch „Wenn wir wieder wahrnehmen“ bringt es sehr gut auf den Punkt:

„So nehme ich uns Menschen im Augenblick wahr, überfordert von unserer eigenen Verletzlichkeit. Und ich möchte vorsichtig diese Vermutung äußern: Weil wir diese Verletzlichkeit und Überforderung nicht fühlen wollen, haben wir uns das Bild vom überlegenen Menschen konstruiert – und auf die Spitze getrieben. Wir haben uns eine Kultur der Abgrenzung und Härte geschaffen und erklären sie für normal, um unsere Unsicherheit und unseren Schmerz nicht fühlen zu müssen. Und das erzeugt immer neuen Schmerz und immer neue Verletzung und immer neue Überforderung“

Ich gebe Heike Pourian mit dieser Einschätzung recht. Und doch kenne und erlebe ich ebenso Menschen, denen diese Abgrenzung so wenig gelingt, dass sie täglich nicht nur mit dem eigenen sondern zusätzlich noch mit dem Leid anderer so stark identifiziert sind, dass dies sie in die Handlungsunfähigkeit bringt.

Mich erinnert dieses Dilemma an das meiner traumatisierten Klient:innen. Auch diese schwanken oft zwischen dissoziiert sein von den eigenen Gefühlen und dem überfordert und überflutet sein von diesen. Und vielleicht sind diese Parallelen kein Zufall, denn Trauma in all seinen Ausprägungen ist meiner Meinung nach gesellschaftlich deutlich verbreiteter, als die diagnostischen Möglichkeiten dies abbilden könnten.

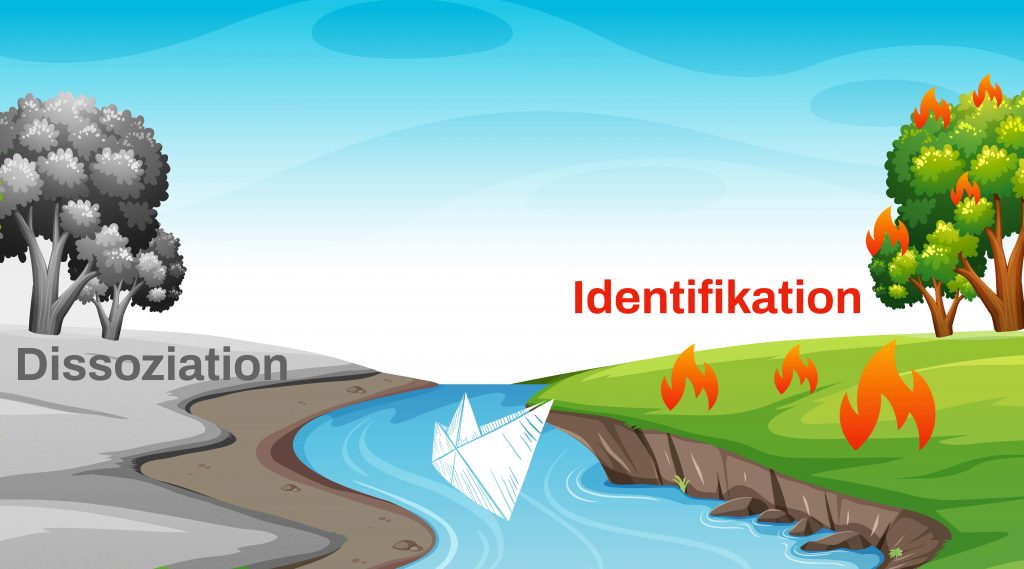

Und auch die Lösung ist meiner Meinung nach eine ähnliche. Es braucht die Fähigkeit, die eigenen Emotionen in einem gesunden Fluss zu halten. In der Mitte zwischen Überforderung (Identifikation) und Entkoppelung (Dissoziation).

Während viele meiner Klient:innen eher unter der Identifikation mit ihrer Traumatisierung leiden, also darunter, dass die mit dem Ereignis zusammenhängenden Emotionen sie überwältigen und es ihnen nicht gelingt, diese zu regulieren, sehe ich gesamtgesellschaftlich eher die Tendenz, dass wir uns auf dem Ufer der Dissoziation befinden, also alles tun, um nicht zu fühlen, was schief läuft. Die Wege, die wir dabei wählen sind vielfältig: Serien streamen, Alkohol trinken, Drogen nehmen, Sex, Arbeit, Sport, Tratschen, Kino usw usw. Alles was hilft, nicht zu spüren. Jedes Einzelne für sich kein Problem jedoch in der Gesamtheit ein ständiges „nicht in Kontakt mit sich sein“. Die wenigsten nehmen sich die Zeit, einfach mal inne zu halten, den Moment zu spüren. Einfach nur zu sein.

Das wäre meiner Erfahrung nach ein guter Anfang.

Innehalten

Spüren

Aber Achtung! Gefahrenhinweis! Dies könnte zum Fühlen führen! Könnte Emotionen hervorrufen! Und ja, dies ist einigen zu viel und auch das muss ernst genommen werden. Und dennoch ist das Spüren, das Fühlen die Voraussetzung, dass wir die Bereitschaft entwickeln unser eigenes Leben und das dieser Welt zum Guten zu verändern. Nur, wenn wir bereit sind zu spüren – auch den Schmerz – dann können wir verändern. Nicht auf dem Ufer der Dissoziation stehen bleiben, aber auch nicht auf dem Ufer der Identifikation verharren. Beides führt zur Erstarrung, zur Unbeweglichkeit, zur Resignation.

Der Weg in die Mitte führt über die Regulation. Wer zu wenig spürt, sollte sich Zeit nehmen, sich mit sich selbst und der Welt zu verbinden. Dies geht am direktesten über das Innehalten, das Wahrnehmen des eigenen Körpers, denn dort werden die Emotionen gehalten, oft in Form von muskulären Anspannungen. Diese zunächst einfach mal wahrzunehmen, ist ein erster wichtiger Schritt. Wenn Du das nicht gewöhnt bist, kann dies ein wenig Übung erfordern. Ein Weg, dies zu trainieren, wäre zum Beispiel ein Kurs in MBSR (der Dir auch hilft, besser mit Stress umzugehen). Aber auch Yoga, Meditation und andere Tätigkeiten, die die Körperwahrnehmung schulen sind hier hilfreich.

Sollte es auf dem Weg des Spürens zu einem Zuviel an Emotionen kommen, helfen Stabilisierungsübungen. Diese unterstützen Dich dabei, Deine Emotionen wieder in einen Fluss zu bringen, von dem aus sie erlebbar und erfahrbar sind, ohne dass sie Dich überfluten.

Ich bin der festen Überzeugung, dass der Weg aus dem individuellen Leid -und auch dem der Welt- das Fühlen ist. Dies ist der Weg in die Veränderung. Im Fluss zwischen Dissoziation und Identifikation ist Bewegung und diese ist die Voraussetzung, individuell und gesellschaftlich, die Veränderungen zu bewirken, die es braucht, um unser Leben lebenswert zu gestalten. Wer bereit ist, zu fühlen, wird weniger bereit sein, sich selbst, anderen oder der Welt Leid zuzufügen.