Die Auswirkungen einer traumatisierenden Erfahrungen sind vielfältig und können sich auf alle Lebensbereiche auswirken. Trauma hat nicht nur psychologische, sondern auch physiologische Konsequenzen und somit Auswirkungen auf die Gesundheit. Trauma hat Auswirkungen auf das soziale Leben, auf das Suchtverhalten, auf die Sexualität, auf Beziehungen, auf die gesamte Persönlichkeit. Manche Persönlichkeitsstörungen (z.B. Borderline Typus) haben ihren Ursprung sehr häufig in frühen Traumatisierungen.

Um Traumasymptomatik zu verstehen, ist es wichtig, diese zugrunde liegenden physiologischen Mechanismen zu verstehen, die aus unserem Überlebenssystem kommen. Im Falle einer lebensbedrohlichen Erfahrung bereitet unser Nervensystem sich vor. Zunächst findet eine Orientierung hin zur Bedrohung statt, ein Innehalten, unter Umständen ein Erstarren. In Folge eine Vorbereitung auf Kampf oder Flucht, ist beides nicht möglich, fällt das System zurück ins Erstarren, oder die Unterwerfung und unter Umständen in den Kollaps und Dissoziation. Dies geschieht dann, wenn das Nervensystem von extrem starken Schmerzen oder dem nahenden Tod ausgeht. Kollaps und Dissoziation sind letzte Überlebensversuche bzw. dient die Dissoziation auch dem nicht-Erleben des emotionalen und physischen Schmerzes. Wird die Erfahrung überlebt, kann es in Folge zur Ausprägung von Symptomen kommen, die damit zu tun haben, dass das Nervensystem im Moment der traumatisierenden Erfahrung nicht in der Lage war, die Erfahrung zu verarbeiten, da es zu einer Überflutung mit starken Reizen kam. Dies alles sind vollständig automatisch ablaufende Mechanismen, auf die wir wenig Einfluss haben.

Im Gehirn kommt es zu dauerhaften Verbindungen zwischen emotionalen, kognitiven, autonomen, und somatosensorischen Komponenten, die während des traumatisierenden Ereignisses gegenwärtig waren und nun synaptisch konsolidiert sind. Wird später eine dieser Komponenten bewusst oder unbewusst aktiviert (z.B. indem wir etwas sehen/hören/riechen/denken, was uns an die Tat erinnert) kommt es zur direkten Aktivierung der Amygdala, die wiederum bestimmte Überlebensreaktionen veranlasst. In diesem Mechanismus liegen die sogenannten Flashbacks begründet.

Neben den neurologischen Aspekten leiden Betroffene immens unter den psychologischen Folgen einer Traumatisierung. Oft gehen Scham- und Schuldgefühle hiermit einher. Es kann zu sozialem Rückzug kommen, Probleme mit dem Selbstwert geben, Vermeidungsverhalten und vieles mehr. Zur Kompensation entwickeln sich oft auch süchtige Verhaltensweisen, Essproblematiken, Selbstverletzung, Depressionen und andere Symptome. Viele Personen, die durch nahe Personen traumatisiert wurden, entwickeln in Folge starke Probleme in Bezug auf Bindungen. Ein (verständliches) Misstrauen gegenüber Menschen kann die Folge sein. Oder aber auch ein mangelndes Gefühl für Grenzen und Übergriffe, so dass Traumatisierte oft in Beziehungen landen, in denen negative Erfahrungen reinszeniert werden.

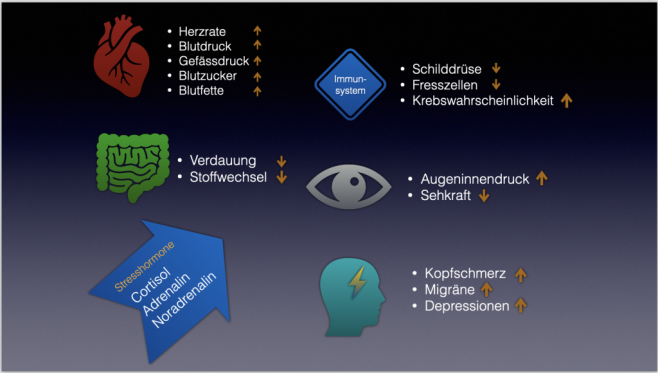

Durch vermehrte, stressbedingte Ausschüttung von Cortisol, Adrenalin und Noradrenalin können sich diverse körperliche Probleme entwicklen. Diese Grafik stellt einige der bekanntesten körperlichen Folgen von traumbedingtem Stress dar. Ein Pfeil nach oben bedeutet Erhöhung/Vermehrung, ein Pfeil nach unten Verminderung/Verringerung.

Oft zeigen Traumatisierte eine Tendenz zur Übererregung – auch Unterregulation genannt, da sie zu wenig in der Lage sind, starke Emotionen zu regulieren. Sie reagieren schreckhafter und erleben stärkere Emotionen als nicht Betroffene. Manchmal nur in Bezug auf bestimmte Auslösereize (Trigger), manche aber auch dauerhaft. Oft kommt es hier zu Symptomen des Wiedererlebens (Flashbacks). Vielen fällt es schwer, sich zu entspannen, da Entspannung mit einem „Ausgeliefertsein“ assoziiert ist. Es gibt jedoch auch häufig das Phänomen der Untererregung. Diese Personen sind „emotional taub“, haben eher Depressive Tendenzen und leiden unter Antriebslosigkeit. Hier spricht man von Überregulation bzw. dem Dissoziativen Subtypus, wenn sie auf die Auslösereize mit Untererregung reagieren. Dies sind ca. 12-30% aller Personen mit PTBS. Manche schwanken auch zwischen beiden Zuständen hin und her. Ziel einer Traumatherapie sollte es sein, die Emotionsregulation wieder zu bestärken und mit den eigenen Reaktionen im sogenannten Toleranzfenster zu bleiben.